2016/02/29

1120

拆墙功力哪家强?这次不能看蓝翔

在中国,有这样一个神秘般的存在:它高大伟岸,却又让人望洋兴叹,是话题榜常客,同时还能吸金无数。

没错,就是房子。

但即便如此,为了“居有定所”

还是要抱团抢!

如今的社区(Community),源于拉丁语,在远古游牧社会中,居民逐水草而居,并无固定的住地。

工业革命以来,人类社区进入了都市化的过程,城市社区的经济基础与结构功能日益扩大,有的国家顺其自然发展成了开放社区,中国的小区发展却绕了个弯。

近日,中央城市工作会议的配套文件《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》印发,《意见》中明确指出:

未来我国新建小区要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区;已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化。

这就难免有人不答应:

你把地都卖完了,现在跑过来让我拆围墙!!我花钱买的地,现在让你拿去修马路!!内心很受伤,钱包也很受伤好伐~

抱怨归抱怨,开放社区的施行,也只是时间问题。

一个地区的居住房屋类型与其人口密度、土地所有制、城市规划、居民日常使用的交通工具、居住习惯等有关。

国外住宅早就开放式了,秩序井然,管理严格,安全出行,还便于社区间的交流……

本着“师夷长技以制夷”的古训,融义君今天就跟大家一起看看那些精致的国外社区:

社区环境优,闹中取静治安好韩国

物业指数:★★★★★

社区景观:

韩国住宅区主要分为两大类:独栋住宅和公寓小区。老城区的住宅区大部分是独栋住宅,这类住宅区实行街区制,一个区块内有若干栋独栋住宅,区块周边为公共道路。

韩国新建的住宅区中,独栋住宅占绝大多数。这类独栋住宅过去一般是一层平房,墙内有庭院和植物,后来不少住宅不断增高成了一栋栋小楼,但楼外的道路仍然是公共空间。

韩国的居民小区,基本上全部都是开放型的,会用那种矮的常青树,或者是一条条马路就可以作为分界线了。

一股韩剧的即视感扑面而来有没有!

社区物业:

管理十分有秩序、比较严格。一般大一点的小区要分几个更小的小小区,每个区顶多几栋楼,而且几个小区都设有小区管理事务所,每个小区都设有所谓的警备室。

社区警卫:

警备室的管理员都要身穿制服,专门负责小区居民的安全和生活的便利。比如说一个管理员可能负责一栋楼或者两栋楼,他们非常熟悉楼里面的每一个业主,一边负责办公室里、包括电梯或者是小区角落的一些监控器的画面监视,还要负责小区的巡逻,还有垃圾分离处理后的整理等多项事物。

所以应该说他们是小区里最重要的人物,一般都是由那些从事其他的职业退休后的人员来担任,一般小区每家都有内部电话,随时可以跟管理室接通,所以一旦要是有情况随时都可以解决。

临街而居,方便快捷又舒适俄罗斯

便捷指数:★★★★★

社区景观:

俄罗斯民众并没有中国邻坊的小区意识和私家园林的审美情趣。临街而居,成了俄罗斯民众最舒适、又最快速融入城市的生活方式。

社区安全:

面对社会的动荡,治安的相对不稳定,居民小区最普遍的做法,是增加摄像头的总体数据及在重点区域的密度。

社区等级:

相较于工薪阶层临街而居,选择封闭式小区的业主,大多是及时注重隐私和安全的富裕或者权贵阶层。

源远流长,政府文化双管齐下英国

整体水平:★★★★★

文化渊源:

英国的社区相对开放,在社区建设方面,政府是强有力的推动者。社区是人们的主要栖息地,也是各种利益交织、各种社会矛盾汇聚的场所,也是实践社会管理服务目标的主要载体。

英国是社区建设的发源地,因此也积累了比较丰富的社区建设经验。而英国的社区并不是封闭性的,而是相对来说非常开放,英国的早期社区建设带有较强的自发性。所以社区在社会问题和社会挑战中的作用日益提升。

制度严谨,管理优势以小见大美国

管理水平:★★★★★

社区制度:

以芝加哥社区为例,基本上采用街区制。初来者根据街区门牌号基本能纵横定位找到地址。为居民区内部交通安全考虑,芝加哥政府对过路车辆使用小区内道路有严格限制。

比如非高速的干道限速一般每小时40英里(1英里约为1.6公里),而在小区内部,无论是封闭还是开放小区,一般限速每小时25英里。

很多开放社区会采取措施限制外部车辆流量或让司机减速,如用小型环岛取代十字路口,减少干线和小区道路的进出口。还有很多小区在高峰时段禁止路过车辆拐入小区“抄近路”。

自由民主渗透力强:

美国封闭小区的社区物业委员会由业主自己选举产生,管理小区的物业财务和各种计划。

业主可以自己投票决定是不是要开放小区还是封闭小区。

至于安全支出,如果当地居民比较富裕,房地产税比较多,警力就强一些,治安也会好一些。

开放社区使资源条件更加均衡,但也带来一系列安全问题、噪声干扰问题,因此对产品设计提出了更高要求。

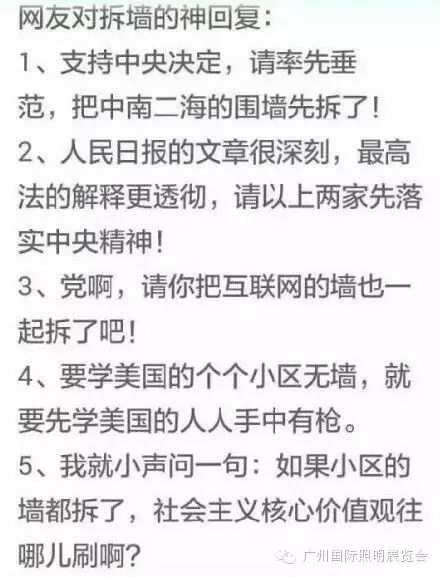

↓以下为网友对“拆墙”的神评论,你们感受下:

照明及LED产业风向标

欢迎莅临广州国际照明展览会!

主办单位官方微信